2006年.

明けまして,おめでとうございます.

今年もよろしくお願いします.

このblogも,書き始めて1年経ちました.生まれてからこの方,日記なぞつけたことはなかったのに,よく続いたもんだ.もともと,遠洋漁業並みに,一度家を出たらしばらく帰ってこない生活なので,その間の記録を残しておけば,そのうち娘が読む日も来るかもしれない,という目論見から始めたもの.

その娘も2歳.強い食物アレルギーがあったのだが,このところ結構食べられるものも増えた.その中でも小麦がOKになったのは,とても大きい.パンもうどんもモリモリ食べる.

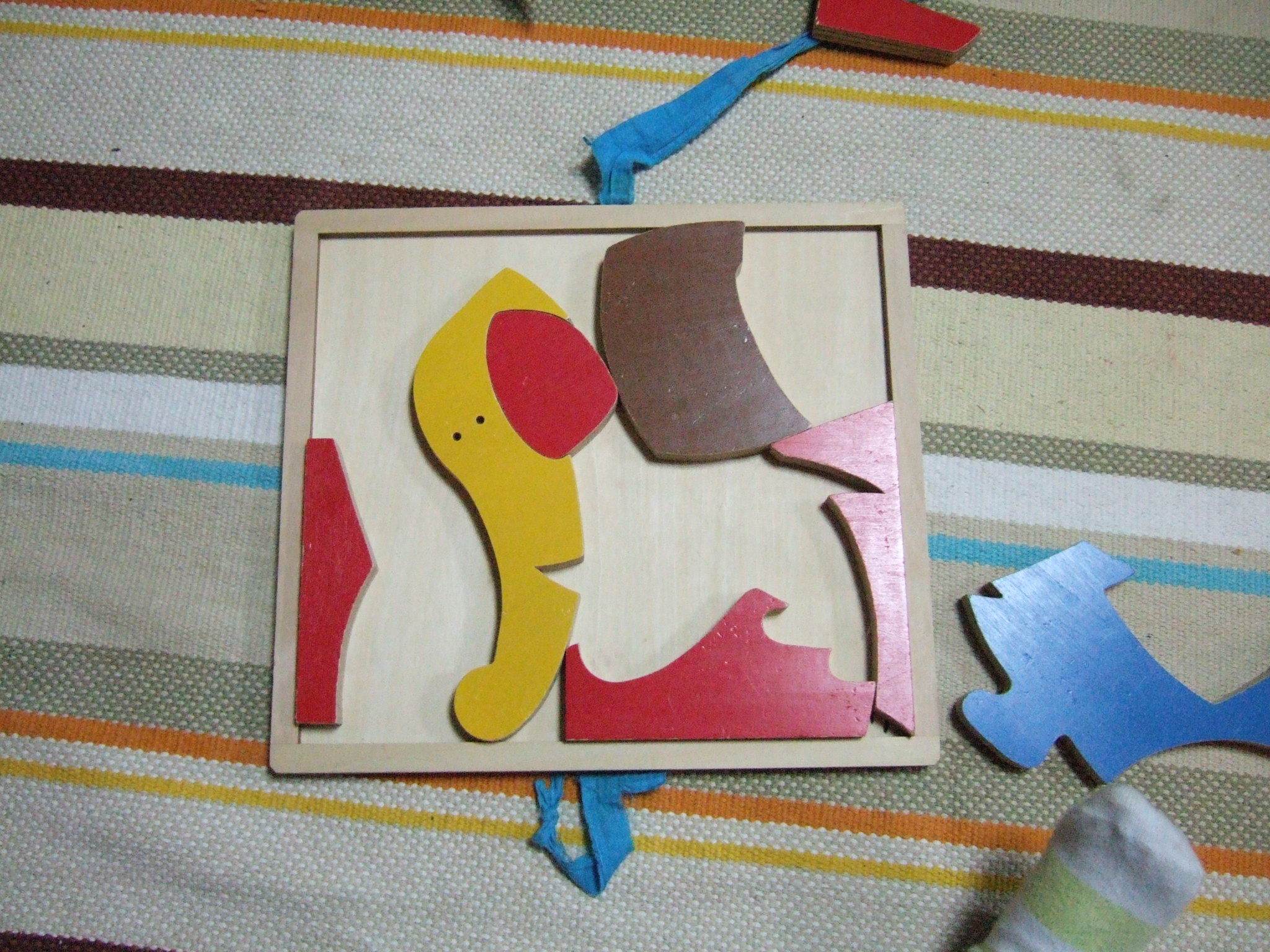

写真は今年のおせち.手前のお重は頂き物.奥は娘用にかあちゃんが作ったもの.この中のものなら,全部食べられる.バラエティー十分で,もちろん僕が食べても美味しい.

さて,今年はどんな年になることか.

とりあえず,2月始めにはRefined Colorsのスペイン/アンダルシア公演.

http://www.teatrocentral.com/DATA/inicio.html

http://www.teatroalhambra.com/DATA/inicio.html

http://www.teatro-canovas.org/DATA/inicio.html

せっかくスペインに行くんだから,少しは公演以外にも旅して回りたいもの.セビリアには,バルセロナ郊外の有名なレストラン「elBulli」の経営するホテルがある.できれば泊まって,食事も楽しんでみたいところだけれど,部屋もレストランも,とっくに予約で一杯.う〜ん,何とかならないかなぁ.出発までに,もう少しトライしてみよう.

それでは今年も,がんばります.

よろしく !!!!!!

mixi

何人かからのお誘いを,今まで断っていたんだけど,事情があってついにmixi参加.もう面白くなくなった,という声もあるが,いいんです使い道が決まっているので.

さて今年も,LEDを使った仕事が続く.前に書いたRefined Colorsのツアーに続いて,Ea Solaさんのツアーも控えている.さらに,できれば舞台照明以外の展開も,深く考えていきたい.

LEDの特徴は,なんといっても低消費電力と長寿命.これがどういう事かと考えると,今までは玩具の扇風機や豆電球しか動かすことのできなかった,脆弱な発・畜電システムを,日常生活のメインストリームに持ち込める可能性を示していると見ることも出来る.

例えば,ワンルームマンションのベランダに並べられるくらいのソーラーパネルでは,今までは日常生活に介入していけるような電力の確保は無理だったとする.でも,部屋の照明をLEDに替えれば,明かりに関してはその部屋を社会の給電システムから切り離せるかもしれない.

既に,屋根中ソーラーパネルの住宅や,燃料電池発電システムを備えた家も存在するが,そんな大袈裟なものじゃなくても,簡単安価なシステムで何かの独立を確保できる.そういうのって,かなり大きな広がりがあるんじゃないかと思う.

それはさておき,年末からずっと喘息状態.まあ,鳥インフルエンザの可能性はないと思うが,それにしてもずるずると咳の止まらない日々.困った感じ.

あと,ついにインテルがMACに入った.思ってたより安い.

OSはTigerとあるけれど,果たして既存のソフトは問題なく動くんだろうか?

文句なく速いだろうし,外見も変わらないから,旧マシンとの互換性さえ保たれているなら,買いだと思うけど...

どっちにしても,そのうちインテルMACを使うしかなくなるんだろうけど,いつ買い換えることになるんだろうか?

Reading

知人の強力なプッシュがあって,「マルチチュード」−アントニオ・ネグリとマイケル・ハートの共著を読み始めるが,前にも書いたようになかなか集中できなくて大変.

しかし数十ページ読んだだけで,今まで読んだ哲学書(作家が,この本は哲学書だと自身で定義している)とは,ずいぶん趣が違うことを実感.

おそらく,もともと哲学は,「その時,その時代」を生き抜くための知恵だったんだろうけれど,これまで僕が接してきたのは,直接的な「今」の事じゃなくて,ちょっと過ぎ去ってしまった事象に対する分析か,もっと大きく人類の営み全般に対する考察のようなものだった.僕の読んだ中では,唯一フーコーが死ぬ前に書き残したエッセーの中に,エイズ渦にみまわれる世界に残された希望というか新しい関係のようなものを書き記した文章が,例外的に「その時」に対応していたと思うけれど,でもそれはあくまでもエッセーだった.

「マルチチュード」は,この世界が対面している今を,いかにサバイブしていくかを,切実にしかも冷静に考察している(ような気がする).まだ,そんなに読み進んでいないうちから何だが,「今,この時」に向かって,こういうアプローチが積み重ねられて,それを本として読めるのは,たぶん稀な出来事だろう.それだけ世界が切羽詰まってるし,転換点に来ているんだ.

2004年に書かれたこの本が,既にもう日本語訳で2刷を重ねているということや,最初から哲学書としては廉価な形態で出版されていることからも,いま読むべきだと,多くの人が判断して尽力してきた結果が,この本なのだろう.

何とか,パワーブックを閉じて,この本を読み切ってしまいたいなぁ.(て,書いてるうちに読み進めろよって!)

Procedure

国際免許を取りに,久々に長岡の免許試験場へ行く.

相変わらずの,アクセスの悪さに愕然.というか,こんな厚紙に持参の写真を貼っただけのモノ,しかも書類一枚書くだけで,試験も何のチェックもなく取れるモノを,なぜわざわざあんな遠くまで出向いて2650円も支払わないと手に入れられないのか,はなはだ疑問.

おまけに,申請したら「はい,1時間後に取りに来て下さい.」って,何でこれ作るのにそんなに時間が...

だいたい,2650円って,何の値段だ???

警察が道路交通を管理しているから,自動車免許の管理もしている,というのを何となく当たり前のように思ってきたけれど,何かおかしくないか?自分で許可して,自分で管理して,自分で取り締まって,しかももうずいぶん前から一大巨大産業じゃん.

免許試験場の講師も偉いさんも,駐禁のレッカー屋さんも,パーキングメーターの管理のオジサンも,みんな警察OBかそのお友達でしょう?

とまあ腹は立ったが,その効率の悪い外出のおかげで,「マルチチュード」の上巻をかなり読み進めた.

まだ上巻か?!という声もあるだろうけれど,面白い分だけいろいろ考えてしまって,なかなか進まない.

「哲学書」というより,サバイバル技術のハウツー本.基本となる概念が,丁寧に本文中で説明されている事からも,著者が思考の実験や新しい概念の創出より,その現実世界での実践を主眼にしているのが良く分かる.

ただ,ちょっと気になるのが,思考を展開していく上で重要な鍵となる概念,「生権力」と「生政治的生産」という単語.これらの単語が,もう既に日本語としてこの分野では定着しているものかどうか,勉強不足でわからないけれど,どうもしっくり来ない.文脈からは,著者がこのマルチチュードの中で初めて使った造語のようだが,英語では「biopower」「biopolitical production」となっている.僕はこの「バイオ」が接頭語としてついた英単語を見た時に,極めて素直にそして感覚的にも,「生権力」と「生政治的生産」という単語に訳されている概念に納得がいった.

翻訳者も,きっと悩みに悩んでこの「生」という字を選んだんだろうけれど,何だかなぁ,意味というより文字のイメージや並びのデザイン的に,ずれてるような気がする.

そんなこと気にせず,ちゃっちゃと読み進め,といわれそうだが,言葉の格好良さも大事なのよ.

でもとにかく,久々に興奮する内容.

Simple reality

今朝ニュースを見ることもなく見ていたら,大阪の靱公園と城ホール公園で,20数名のホームレスの強制立ち退きがあったと報じていた.コンピューターに向かいながら,何とはなく耳に入ってきた言葉に驚いたのだが,この立ち退きの実行に,職員やら警察官やら作業員で計900人ほどが動員された,と報じていた.

おいおい,聞き違いかな?900人って?

「世界バラ会議」への整備に向けて,との理由がついている.あと,先日同じ大阪の何処かの公園に住むホームレスの人に,住民票を登録する権利だか何だかが裁判で認められたとのニュースがあったから,その反動かも知れない.

でも,おかしくないか?900人って?仮に,仮に一人一万円の日給でこの900人が働いてるとしたら,いったい幾らのお金が動いたのか.それを20数名の追い出された方の為に有効に使うのは,何かの平等に反するのかも知れない.でも,誰が行くのか分からないけれど,決して大阪の人みんなが行くわけではない「世界バラ会議」の為には,20数名のホームレスを住処から追い出すために,900人の人手/お金を動員しても良い,というのは単純におかしくないか?

同じくニュースで,イスラエルの首相代理が国連や西側諸国に,ハマスのパレスチナに関して,イスラエルの存在を認めず自爆テロなどの武力行使を繰り返す限り,国際社会はハマスのパレスチナ(ブッシュの好きな民主的で公正な選挙で選ばれた政党による統治)を認めないようにと要請していた.

自爆テロや投石は,確かに悪い.でもその報復として,戦闘機からミサイルをぶっ放したり,軍隊を投入して街を統制したり,生活を分断するような壁を立てたりするのは,その主体が国家だからという理由だけで許されるのか?

それを棚に上げて,ハマスの暴力性だけを強調して,パレスチナを認めるなというメッセージを流し,そのニュースはすぐにこうやって日本にも到達し,国連や各国代表にスムースに届く,というのはおかしくないか?

世界は単純じゃない.でも,例えば子供に,上記の出来事の「正当性」を説明できるか?

「大量破壊兵器がある」と言って始めた戦争を,「すいません,ありませんでした」と言った後も続ける/支援する理由を,子供にも納得できるように話せるか?

真実は,単純じゃないかも知れない.たぶん.

でも,おかしいことをおかしいという声が子供に届かない限り,「世界はそんなもんだ」と,子供が思うようになるのは止められないし,責められない.

個人の声は,昔より見えるし,繋がるツールも出てきているように思う.便利なものは,誰にとっても便利な諸刃の剣だろう.